この記事の概要

高血圧は遺伝的要因と環境要因が影響する疾患であり、特定の遺伝子(AGT、ACE、CYP11B2、ADD1 など)が血圧調整に関与しています。遺伝子検査を活用することで、高血圧のリスク評価、塩分感受性の分析、適切な薬剤選択が可能になります。また、運動や食事管理などの個別化された予防策を実践することで、効果的な血圧管理が実現できます。遺伝子情報を活用し、より健康的な未来を目指しましょう。

はじめに

高血圧は、心血管疾患や脳卒中などの重大な健康問題の主要なリスク要因として知られています。近年、遺伝子検査の進歩により、個人の遺伝的背景が高血圧の発症リスクにどのように影響するかが明らかになりつつあります。本記事では、遺伝子検査を通じて高血圧リスクを評価する方法と、その予防策について詳しく解説します。

高血圧と遺伝的要因

高血圧は、環境要因と遺伝的要因の双方が関与する多因子疾患です。研究によれば、血圧の変動の約30~50%が遺伝的要因によって説明されるとされています。

特定の遺伝子多型が高血圧の発症リスクを高めることが示されており、これらの遺伝的情報を活用することで、個人のリスク評価や予防策の立案が可能となります。

遺伝子検査による高血圧リスクの評価

遺伝子検査では、ポリジェニックリスクスコア(PRS)と呼ばれる手法が用いられます。これは、複数の遺伝的変異の影響を総合的に評価し、個人の疾患リスクを数値化するものです。日本人集団を対象とした研究では、PRSが高いほど高血圧の保有率が高く、収縮期血圧や拡張期血圧も上昇することが示されています。

このような情報は、個別化医療の実現に向けた重要な手がかりとなります。

高血圧予防のための生活習慣の見直し

遺伝的リスクを持つ場合でも、生活習慣の改善によって高血圧の発症を予防・遅延させることが可能です。以下に、効果的な生活習慣の見直しポイントを紹介します。

1. 食塩摂取の制限

高塩分摂取は血圧上昇の主要な要因の一つです。日本高血圧学会は、1日あたりの食塩摂取量を6g未満に抑えることを推奨しています。

加工食品や外食の際には、塩分量に注意し、減塩を心がけましょう。

2. カリウムの積極的な摂取

カリウムはナトリウムの排出を促進し、血圧を下げる効果があります。野菜や果物、豆類などに豊富に含まれており、これらを積極的に摂取することで、血圧管理に役立ちます。

3. 適度な運動の継続

定期的な有酸素運動は、血圧を下げる効果があるとされています。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で日常的に運動を取り入れることが重要です。

4. 体重管理

肥満は高血圧のリスクを高める要因です。適正体重の維持を目指し、バランスの良い食事と運動を組み合わせて、健康的な体重を保ちましょう。

5. 節酒と禁煙

過度の飲酒や喫煙は、血圧上昇のリスクを高めます。適度な飲酒量を守り、禁煙を心がけることで、血圧のコントロールに繋がります。

遺伝子情報を活用した個別化医療の展望

遺伝子検査によって得られた情報は、個人のリスクプロファイルに基づいた予防策や治療法の選択に役立ちます。例えば、特定の遺伝子多型を持つ人々に対しては、より積極的な生活習慣の改善や定期的な健康チェックが推奨される場合があります。このような個別化医療のアプローチは、疾患の早期発見や予防に大きく貢献すると期待されています。

高血圧に関連する主な遺伝子

高血圧の発症には多くの遺伝子が関与しており、研究により特定の遺伝子多型が高血圧のリスクを高めることが明らかになっています。代表的なものを以下に紹介します。

1. AGT(アンジオテンシノーゲン)遺伝子

AGT遺伝子は、レニン-アンジオテンシン系(RAA系)に関与し、血圧調節に重要な役割を果たします。特定のAGT遺伝子変異を持つ人は、アンジオテンシノーゲンの産生が増加し、結果として血圧が上昇しやすくなると考えられています。

2. ACE(アンジオテンシン変換酵素)遺伝子

ACE遺伝子は、アンジオテンシンIを血管収縮作用の強いアンジオテンシンIIに変換する酵素をコードしています。ACE遺伝子の特定の多型(I/D多型)は、血中ACE濃度の違いを引き起こし、血圧に影響を与えるとされています。

3. NOS3(内皮一酸化窒素合成酵素)遺伝子

一酸化窒素(NO)は血管拡張作用を持ち、血圧調節に関与します。NOS3遺伝子の変異があると、NOの産生量が減少し、血管が収縮しやすくなり、高血圧のリスクが上昇すると考えられています。

4. ADD1(α-アジヌクレオチダーゼ1)遺伝子

この遺伝子はナトリウム代謝に関与しており、特定の多型がナトリウムの再吸収を促進し、体内の水分量を増加させることで血圧を上昇させる可能性があります。

5. CYP11B2(アルドステロン合成酵素)遺伝子

この遺伝子は、副腎でアルドステロンを合成する酵素をコードしており、特定の遺伝子変異によりアルドステロンの分泌が増加し、ナトリウムの保持が強まり、高血圧の原因となることがあります。

高血圧と遺伝の関係に関する最新の研究

遺伝的要因が高血圧の発症にどのように影響を与えるのかについて、近年の研究ではより詳細な解析が進んでいます。最新のゲノムワイド関連解析(GWAS)では、高血圧に関連する新しい遺伝子多型が次々と発見されており、これらの情報を基に個別化医療の実現が進められています。

例えば、大規模な疫学研究では、数十万人の遺伝子データを解析し、高血圧に関連する数百種類の遺伝子変異が特定されました。これらの変異の組み合わせによって、個人ごとの高血圧リスクを予測するモデルが構築されています。

また、家族歴を考慮した遺伝研究により、両親が高血圧の場合、その子供も高血圧になりやすいことが示されています。特に、近親者に早発性高血圧(若年性高血圧)を持つ場合は、遺伝的要因の影響が強いと考えられています。

高血圧の個別化治療と遺伝情報の活用

遺伝情報を活用した個別化治療が注目されています。従来の高血圧治療では、降圧薬を一律に処方することが一般的でしたが、遺伝子検査に基づいた治療では、患者ごとに最適な薬剤を選択することが可能になります。

1. ACE阻害薬の適応

ACE遺伝子の多型によって、ACE阻害薬の効果に個人差があることが分かっています。ACE遺伝子のI/I型を持つ人は、ACE阻害薬の効果が比較的高いとされています。

2. 利尿薬の効果

ADD1遺伝子の特定の多型を持つ人は、ナトリウムの再吸収が活発なため、利尿薬(サイアザイド系利尿薬)が特に有効である可能性があります。

3. β遮断薬の選択

β遮断薬は心拍数を抑えることで血圧を下げる作用がありますが、GNB3遺伝子の特定の変異を持つ人では、β遮断薬の効果が強く出ることが報告されています。

このように、遺伝子情報をもとに薬の選択を行うことで、より効果的な治療を実現できる可能性が高まっています。

環境要因と遺伝的要因の相互作用

遺伝的な高血圧リスクがあるからといって、必ずしも発症するわけではありません。環境要因との相互作用が重要であり、生活習慣の改善によりリスクを軽減することができます。

例えば、同じ遺伝的リスクを持つ双子を比較した研究では、食生活や運動習慣の違いによって血圧に大きな差が生じることが示されました。高塩分食を摂取するグループでは血圧が上昇しやすく、適度な運動を行うグループでは血圧が安定する傾向がありました。

また、ストレス管理も重要な要因の一つです。慢性的なストレスは交感神経を活性化し、血圧を上昇させることが知られています。遺伝的にストレスに敏感な人は、リラクゼーション法や瞑想を取り入れることで血圧管理に役立てることができます。

高血圧と腸内細菌の関係

最近の研究では、腸内細菌叢(腸内フローラ)が高血圧の発症に影響を与える可能性が指摘されています。腸内細菌は、血圧調節に関与する代謝物を産生しており、そのバランスが崩れると高血圧リスクが高まると考えられています。

特に、短鎖脂肪酸(SCFA)を産生する腸内細菌は、血圧を下げる作用があることが報告されています。食物繊維を多く含む食事を摂ることで、これらの有益な腸内細菌を増やし、高血圧予防に役立てることができます。

また、プロバイオティクス(善玉菌)を含む食品やサプリメントの摂取が、血圧を下げる効果を持つ可能性があるとされており、今後の研究が期待されています。

高血圧リスクのある人のためのパーソナライズド・アプローチ

遺伝子検査により高血圧リスクが判明した場合、どのように日常生活を改善すればよいのかを具体的に知ることが重要です。個人のリスクに応じた「パーソナライズド・アプローチ」が鍵となります。これには、食事・運動・ストレス管理・薬物療法の選択が含まれます。

1. 遺伝子タイプ別の食事戦略

遺伝的に高血圧リスクが高い人は、食事の見直しが特に重要です。以下のようなタイプ別の戦略が考えられます。

ナトリウム感受性が高いタイプ

AGT遺伝子やCYP11B2遺伝子の変異により、ナトリウム(塩分)の影響を受けやすいタイプの人は、特に塩分摂取を制限することが求められます。このタイプの人は、食塩の摂取量を1日5g未満に抑えることが推奨されます。

- 避けるべき食品: 漬物、加工食品、インスタント食品、スナック菓子

- 推奨される食品: カリウムを多く含むバナナ、ほうれん草、アボカド、豆類

脂質代謝が影響を受けやすいタイプ

一部の遺伝子変異により、飽和脂肪酸を多く摂取すると血圧が上昇しやすくなる人がいます。この場合、食事から飽和脂肪酸の摂取を減らし、オメガ3脂肪酸を含む食品を意識的に摂取することが有効です。

- 避けるべき食品: 揚げ物、バター、加工肉

- 推奨される食品: 魚(サーモン、サバ)、ナッツ類、オリーブオイル

糖代謝が影響を受けやすいタイプ

インスリン抵抗性が高く、糖質の摂取が血圧上昇につながる可能性がある人は、低糖質食を意識することでリスクを軽減できます。

- 避けるべき食品: 精製炭水化物(白米、パン、パスタ)、砂糖を多く含む食品

- 推奨される食品: 玄米、全粒粉パン、野菜、タンパク質豊富な食品

2. 運動の最適化

遺伝子検査で高血圧のリスクがあると分かった場合、適切な運動を取り入れることでリスクを軽減できます。

有酸素運動の効果

有酸素運動は、血圧を下げる効果が科学的に証明されています。ウォーキング、ジョギング、サイクリングなどを週150分以上行うことが推奨されます。

筋力トレーニングの重要性

筋肉量の増加は、血糖値の安定や血圧の低下に寄与することが知られています。週に2~3回の筋トレを行うことで、代謝を改善し、高血圧のリスクを低減できます。

ヨガ・ストレッチ

ストレスが高血圧に影響を与えるため、ヨガやストレッチを取り入れることでリラックス効果を得ることができます。特に、深呼吸を意識したポーズは副交感神経を活性化し、血圧を下げる助けになります。

3. ストレス管理とメンタルヘルスの重要性

ストレスは高血圧の主要な要因の一つです。特に、遺伝的にストレスに敏感なタイプの人は、ストレス管理を意識することが重要です。

マインドフルネスと瞑想

マインドフルネスや瞑想は、血圧の安定に寄与するとされる技術の一つです。1日10~15分の瞑想を行うことで、リラックスしやすくなり、交感神経の過剰な活動を抑えることができます。

睡眠の質を向上させる

睡眠不足は高血圧を悪化させる要因になります。特に遺伝的に睡眠の質が低くなりやすい人は、就寝前のカフェイン摂取を控えたり、規則正しい生活を意識することが重要です。

- 良質な睡眠を得るためのポイント

- 毎日同じ時間に寝る

- ブルーライトを避ける

- 睡眠環境を整える(暗く、静かな場所で寝る)

4. 遺伝情報を活かした薬物療法の選択

個人の遺伝子型に応じた薬の選択ができるようになりつつあります。遺伝情報をもとに、最適な降圧薬を選択することが可能です。

ACE阻害薬が適している人

ACE遺伝子の多型が関与するタイプの人は、ACE阻害薬(カプトプリル、エナラプリルなど)が有効であることが示されています。

ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)が有効な人

AGT遺伝子の変異を持つ人は、ARB(ロサルタン、バルサルタンなど)の効果が高いことが知られています。

β遮断薬が向いている人

交感神経の過活動が血圧上昇の要因となっている場合、β遮断薬(メトプロロール、アテノロールなど)が効果的とされています。

5. 高血圧と遺伝子検査の今後

遺伝子検査技術の進化により、高血圧のリスク評価はより精密になっています。今後、AIを活用した解析が進むことで、より個人に最適化された健康管理が可能になると考えられています。

また、スマートウォッチやウェアラブルデバイスとの連携により、リアルタイムで血圧の変動を把握し、それを遺伝情報と組み合わせることで、さらに精密なリスク管理が可能になるでしょう。

今後、遺伝子情報を基にした医療は、「予防医療」の重要な要素となり、高血圧だけでなく、他の生活習慣病のリスク管理にも応用されることが期待されています。

高血圧予防のための新しいアプローチ

近年、遺伝情報を活用した高血圧予防の研究が進展し、新たなアプローチが提案されています。ここでは、従来の予防法に加え、最新の科学的知見に基づいた対策について解説します。

1. パーソナルニュートリション(個別化栄養指導)

遺伝子検査の結果を基に、一人ひとりの体質に合った栄養プランを作成する「パーソナルニュートリション」が注目されています。

① 塩分代謝に影響を与える遺伝子に基づく食事制限

ナトリウム感受性が高い遺伝子タイプの人は、食塩の影響を受けやすく、高血圧リスクが高まる傾向にあります。こうした人には、以下のような食事指導が行われます。

- 低ナトリウム食(1日5g未満の塩分摂取)

- 塩分をカリウムに置き換える(カリウム豊富な食品を摂取する)

- 昆布や鰹節などの「うま味」を利用し、塩味を補う

② Caffeine Sensitivity(カフェイン感受性)と血圧管理

遺伝子によってカフェインの代謝能力が異なり、カフェインの影響を受けやすい人は、血圧上昇リスクが高くなります。このため、以下のような対策が推奨されます。

- カフェイン代謝が遅い遺伝子型の人は、1日1~2杯までに制限

- カフェイン摂取後に血圧が急上昇する場合は、デカフェ飲料を選択

- 緑茶やハーブティーを活用し、リラックス効果を得る

③ オメガ3脂肪酸と血圧の関係

EPAやDHAといったオメガ3脂肪酸は、血管を拡張し血圧を下げる働きがあります。特定の遺伝子タイプの人では、これらの成分の摂取が特に有効であることが示唆されています。

- 週に2~3回の青魚(サーモン、イワシ、サバ)摂取

- フラックスシード(亜麻仁)やチアシードを食事に取り入れる

- オメガ3サプリメントの活用

2. 腸内環境の最適化と高血圧予防

近年の研究で、腸内細菌のバランスが血圧調整に深く関与していることが明らかになっています。腸内環境を整えることで、高血圧リスクを低減できる可能性があります。

① 短鎖脂肪酸と血圧の関係

腸内細菌が発酵することで生成される短鎖脂肪酸(SCFA)は、血管を拡張し血圧を下げる作用を持ちます。短鎖脂肪酸を増やすためには、以下の食品を摂取すると効果的です。

- 発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチ)

- 食物繊維が豊富な食品(豆類、オーツ麦、野菜)

- プレバイオティクス(バナナ、にんにく、玉ねぎ)

② プロバイオティクスの活用

特定の乳酸菌(Lactobacillus helveticusなど)は、血圧を下げる作用があることが確認されています。プロバイオティクスを含む食品を日常的に摂取することで、高血圧予防に役立つ可能性があります。

- ヨーグルト、ケフィア、味噌などの発酵食品を摂る

- プロバイオティクスサプリメントを活用する

3. 高血圧とホルモンの関係

ホルモンのバランスも血圧調整に関与しており、特にコルチゾール(ストレスホルモン)とインスリンの影響が大きいことが知られています。

① ストレス管理とコルチゾールの制御

慢性的なストレスは、副腎からのコルチゾール分泌を促し、血圧上昇を引き起こします。ストレスを軽減することで、血圧の安定に繋がります。

- 深呼吸や瞑想を日常生活に取り入れる

- 自然の中でのウォーキングや森林浴を行う

- 趣味やリラクゼーションの時間を意識的に確保する

② インスリン抵抗性と血圧

遺伝的にインスリン感受性が低いタイプの人は、糖質の摂取によって血圧が上昇しやすくなります。こうした人には、糖質制限を取り入れた食事が推奨されます。

- 白米や精製された炭水化物の摂取を減らし、玄米や全粒粉に切り替える

- 高GI食品(ジャガイモ、白パン、清涼飲料水)を避ける

- 食物繊維を多く摂取し、血糖値の上昇を緩やかにする

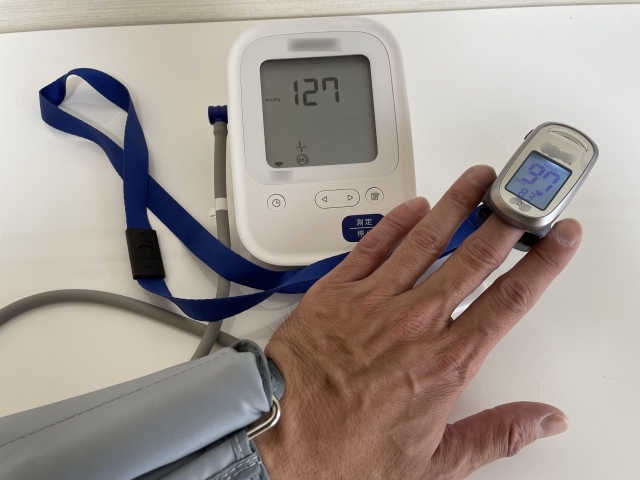

4. ウェアラブルデバイスを活用した血圧管理

近年、スマートウォッチや血圧測定機能付きウェアラブルデバイスの普及により、リアルタイムで血圧をモニタリングできるようになりました。遺伝的に高血圧リスクが高い人は、こうした技術を活用することで早期に対策を講じることが可能です。

① スマートウォッチによる血圧管理

Apple WatchやFitbitなどのデバイスには、心拍数モニターが搭載されており、血圧の変動を推測することができます。定期的なデータ収集により、異常を早期に察知しやすくなります。

② AIを活用した健康管理

AIを活用したアプリが登場し、遺伝子データと組み合わせて血圧管理をサポートするサービスも増えています。個人のライフスタイルに合わせたアドバイスを提供し、最適な食事・運動プランを提案する機能が注目されています。

5. 未来の高血圧予防と遺伝子治療の可能性

現在の高血圧治療は、薬物療法や生活習慣の改善が中心ですが、将来的には遺伝子編集技術(CRISPR-Cas9など)を用いた根本的な治療が可能になる可能性があります。

- 遺伝子変異を修正することで、高血圧リスクを根本的に抑える

- 再生医療技術を応用し、血管機能を回復させる治療法の開発

現時点では臨床応用には至っていませんが、遺伝子治療の進歩により、将来的には高血圧そのものを遺伝的に予防する時代が訪れるかもしれません。

以上のように、最新の科学的知見を活用した高血圧予防策が多くの分野で発展しています。遺伝子情報を理解し、パーソナライズされた健康管理を取り入れることが、今後の高血圧対策の鍵となるでしょう。

高血圧予防に向けた新しいライフスタイル戦略

高血圧のリスクを効果的に管理するためには、日常のライフスタイル全体を最適化することが重要です。ここでは、遺伝的な要因に加えて、より効果的な習慣を身につけるための具体的な戦略を紹介します。

1. 朝のルーティンを整える

朝の習慣を見直すことで、血圧の安定に役立ちます。

- コップ一杯の水を飲む:朝の水分補給は、血流をスムーズにし血圧を安定させる効果があります。

- 軽いストレッチを行う:筋肉をほぐし、血行を促進することで血圧の急激な上昇を防ぎます。

- 朝日を浴びる:体内時計を整え、副交感神経を活性化しリラックス効果をもたらします。

2. 質の良い休息と回復

血圧管理には、適切な休息と回復が不可欠です。

- 夜のスクリーンタイムを制限:ブルーライトを避けることで、メラトニン分泌を促し良質な睡眠を確保できます。

- 短時間の昼寝を取り入れる:15~20分の昼寝は、血圧の調整に役立ちます。

3. 音楽療法の活用

音楽を聴くことで血圧を下げる効果が期待できます。特に、クラシック音楽や自然音は副交感神経を刺激し、リラックス効果をもたらします。

こうしたライフスタイルの改善を取り入れることで、遺伝的リスクがある人でも、健康的な血圧管理を実現できるでしょう。

まとめ

高血圧は遺伝的要因と環境要因の相互作用によって発症する疾患ですが、遺伝子検査を活用することで、個人のリスクをより正確に把握し、適切な対策を講じることが可能です。食事や運動、ストレス管理、睡眠の改善など、ライフスタイルを最適化することで、遺伝的リスクがあっても高血圧を予防・管理することができます。また、最新のテクノロジーを活用し、ウェアラブルデバイスやAIによる個別化健康管理を取り入れることで、より効果的な血圧コントロールが期待されます。将来的には、遺伝子治療による根本的な予防策も研究が進んでおり、より精密な個別化医療の実現が近づいています。