この記事の概要

ビタミンDが勃起不全(ED)にどのような影響を与えるのかについて、最新の研究をもとに解説します。血管機能、テストステロン、炎症抑制、心血管リスク因子との関係に焦点を当て、ビタミンD補充がED予防や改善に役立つ可能性を探ります。

ビタミンDと勃起不全の関係

勃起不全と心血管の健康

勃起不全(ED)は男性において一般的な問題であり、しばしば心血管疾患の早期警告サインとなる。これは、EDと心血管疾患(CVD)がともに、血管損傷による血流不良などの共通の原因を持つためである。ビタミンDは、血管を保護し炎症を抑えることで心血管の健康を支え、コレステロール値の改善にも寄与することが知られている。一部の研究では、血中25-ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)が20ng/mL未満の場合、EDのリスクが増加する可能性が示唆されているが、結果には一貫性がない。

ビタミンDと男性生殖機能

ビタミンDは骨の健康だけでなく、男性の生殖機能にも関与している可能性がある。ビタミンDを活性化する酵素CYP2R1は精巣内に存在し、特にテストステロンを産生するライディッヒ細胞に多く見られる。このプロセスは黄体形成ホルモン(LH)の影響を受けるため、ビタミンD濃度の低下がテストステロン値の低下(男性性腺機能低下症)に関与する可能性がある。ビタミンD欠乏と低テストステロンの関連性は明らかであるが、それがEDに直接結びつくかどうかについては依然として研究が進められている。これまでの多くの研究は、糖尿病、腎疾患、低テストステロンといった既存の疾患を持つ男性を対象としており、これらの疾患自体がEDを引き起こす可能性がある点にも留意が必要である。

内皮機能障害の役割

ビタミンD欠乏がEDを引き起こす主な要因の一つとして、血管内皮機能の障害が挙げられる。血管内皮は正常な血流を維持する重要な役割を果たしており、この機能が損なわれると(内皮機能障害)、血流が制限され、心疾患やEDを引き起こす可能性がある。ビタミンDは、血管を損傷する炎症や酸化ストレスを軽減することで内皮機能を維持する働きがある。

さらに、血小板の活性度を示す指標である平均血小板容積(MPV)も関連している。MPVが高いほど血栓形成のリスクが高まり、血管疾患のリスクが上昇する。研究では、ビタミンD欠乏の男性はMPVが高い傾向があるとされており、血流の悪化によるEDリスクの増加につながる可能性がある。また、ビタミンDは血管拡張作用を持つ一酸化窒素(NO)の産生を促進し、陰茎への血流を改善する役割を担っている。ビタミンDが不足するとNOの生成が妨げられ、勃起が困難になる可能性がある。

心血管リスク因子とED

EDに関連する心血管疾患の多くは、ビタミンDの影響を受ける可能性がある。81件の臨床試験を総合的にレビューした結果、ビタミンD補充が高血圧、コレステロール値、炎症などのリスク因子を改善することが示された。これらはすべてEDの要因ともなり得る。

動脈石灰化も、EDとCVDの共通リスク因子である。EDのある男性は動脈硬化のリスクが高いとされ、心疾患の指標となる可能性がある。研究では、ビタミンD欠乏が動脈石灰化に寄与する可能性が示唆されており、適切なビタミンDレベルを維持することで予防に寄与する可能性がある。

糖尿病、特に2型糖尿病もEDおよびCVDの主要なリスク因子の一つである。糖尿病は血管や神経を損傷し、勃起の維持を困難にする。ビタミンD補充がインスリン感受性を改善し、糖尿病に関連する合併症を軽減し、結果としてEDのリスクを低減する可能性があるとする研究もある。同様に、高血圧(高血圧症)も血流を制限することでEDに関与する。ビタミンDは、レニン-アンジオテンシン系を介して血圧を調整する働きを持つため、高血圧の抑制と勃起機能の改善に寄与する可能性がある。

慢性的な炎症も、CVDおよびEDの主要な要因である。ビタミンDは免疫系を調節し、C-リアクティブプロテイン(CRP)や腫瘍壊死因子α(TNFα)といった炎症性タンパク質を低下させることで炎症を抑制する。この抗炎症作用が血管を保護し、性機能の維持に役立つ可能性がある。

ビタミンDと神経系の関与

EDは単なる血流の問題ではなく、神経系の機能にも依存する。勃起は正常な神経伝達によって成立するが、ビタミンDは神経の健康維持にも関与している。研究では、ビタミンD欠乏が神経機能障害を引き起こし、それがEDの一因となる可能性が示唆されている。

ビタミンD、テストステロン、性機能

テストステロンは男性の性機能に不可欠なホルモンであり、ビタミンDはその調節に関与している。研究では、ビタミンD濃度が高い男性ほどテストステロン値が高い傾向にあることが示されている。ビタミンDは体内でホルモンのように作用し、テストステロンと類似した変動を示す。ビタミンD欠乏の男性が補充を受けることで、テストステロンが増加し、性機能の改善につながる可能性がある。

動物実験やヒト試験では、ビタミンD補充がテストステロンの増加や精子の質の向上を促すことが示されている。ある研究では、ビタミンD欠乏の肥満男性が1年間の補充を受けた結果、テストステロンが有意に増加したことが報告されている。さらに、ビタミンDは免疫系を強化し、全身性の炎症を軽減することで、性機能にも好影響を及ぼす可能性がある。

結論

研究は進行中であるものの、ビタミンD欠乏は血管損傷、一酸化窒素産生の低下、炎症の増加、テストステロンの低下などを通じてEDのリスクを高める可能性がある。心血管の健康と血流維持に重要な役割を果たすことから、適切なビタミンDレベルの維持はEDの予防や管理に寄与する可能性がある。ただし、ビタミンD補充が直接的にEDを改善するかどうかについては、さらなる研究が必要である。それでも、ビタミンDの健康全般への利点を考慮すると、日光浴、食事、サプリメントを活用して適切なレベルを維持することは、性機能および全身の健康維持において有効な戦略となるだろう。

もっと詳しく知りたい!

ビタミンD

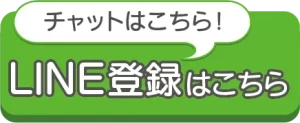

ビタミンDは、骨代謝、心血管系の健康、免疫調節を含む多様な生理機能に関与するステロイド由来のセコステロイドホルモンである。主に皮膚において、7-デヒドロコレステロールが紫外線B(UVB)を受けることで合成され、体内のビタミンDの約80%がこの経路で得られる。残りのビタミンDは食事由来であり、真菌に含まれるビタミンD2(エルゴカルシフェロール)や動物性食品に含まれるビタミンD3(コレカルシフェロール)によって補われる。ビタミンD3は皮膚で合成されるのと同じ形態である。

ビタミンDは生理的には不活性であり、生体内で二段階の活性化を経る必要がある。第一の水酸化反応は肝臓で起こり、ビタミンDは25-ヒドロキシビタミンD(25(OH)D)に変換される。これは血中の主要な循環形態であり、ビタミンDの栄養状態を評価する指標となる。次に、腎臓において第二の水酸化反応が起こり、活性型ホルモンである1,25-ジヒドロキシビタミンD(カルシトリオール)が生成される。カルシトリオールは、体内の多様な組織に存在するビタミンD受容体(VDR)に結合し、作用を発揮する。ビタミンDの標的遺伝子は3,000以上に及び、その広範な生理的影響が示唆されている。

従来、ビタミンDはカルシウムおよびリンの恒常性維持において重要な役割を果たすことで知られていたが、近年では心血管系、免疫系、内分泌系に及ぶ多様な非古典的作用が明らかになっている。特に、血管内皮細胞機能、血管健康、炎症応答に関与することが報告されている。研究によれば、ビタミンD欠乏は高血圧、冠動脈疾患、心不全などの動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)リスクの上昇と関連しており、炎症の増加、プロ炎症性サイトカイン(TNF-α、IL-6など)の上昇、血管内皮機能障害、糖尿病などを介してこれらの疾患を悪化させる可能性がある。

ビタミンD濃度は季節変動を示し、夏の終わりに最も高く、冬に最も低くなる。この傾向は特に日照時間が限られる地域で顕著である。ビタミンD欠乏は世界的に広く認められており、推定約10億人が影響を受けている。米国における国民健康栄養調査(NHANES)によると、血清ビタミンD濃度が30 ng/mLを超える人の割合は、1988~1994年の45%から2001~2004年には23%へと低下し、49%の減少が見られた。また、米国、カナダ、ヨーロッパの高齢者の20~100%がビタミンD欠乏状態にあると推定されている。

米国内分泌学会(Endocrine Society)は、血清25(OH)D濃度が20 ng/mL未満をビタミンD欠乏、21~29 ng/mLをビタミンD不足と定義している。ビタミンD濃度の測定には、化学発光免疫測定法、放射免疫測定法、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)、液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)などが用いられる。特にLC-MS/MSは感度および精度が高く、ビタミンD測定のゴールドスタンダードとされる。

ビタミンD濃度の低下はASCVDイベントリスクの上昇と関連しているが、補充療法が心血管リスクを低減させるかどうかについては、臨床試験による明確な証拠は得られていない。カンザス大学の研究では、心疾患患者の70.3%がビタミンD不足であり、ビタミンD補充により死亡リスクが61%低下したことが報告された。また、Giovannucciらの研究では、血清ビタミンD濃度が最も低い男性は心筋梗塞のリスクが2.4倍高いことが示された。

心血管系の健康に加え、ビタミンDは免疫応答の調節、代謝プロセス、細胞分化にも関与している。米国内分泌学会は、成人の推奨摂取量として1日最大4,000 IUを提唱しており、肥満者や小児では通常の2~3倍の摂取が必要とされている。

ビタミンDは健康維持に不可欠であるにもかかわらず、日光暴露の不足、食事からの摂取不足、肥満、喫煙、紫外線による皮膚損傷への懸念などの要因により、欠乏が広く見られる。適切な日光浴、食事、サプリメントの活用によるビタミンDの補充は、健康維持および疾患予防の観点から重要である。

ED

勃起不全(Erectile Dysfunction, ED)は、満足のいく性交を行うのに十分な勃起を維持または達成できない状態が持続する疾患であり、成人男性に広く見られる。米国では成人男性の約5人に1人がEDを抱えており、加齢とともにその有病率は著しく上昇し、75歳以上の男性では最大80%に達するとされる。世界的にも、EDを有する男性の数は1995年の1億5,000万人から2025年には3億2,200万人に増加すると予測されており、この背景には高齢化、不健康な生活習慣、基礎疾患の影響がある。

EDの発症機序は多因子性であり、血管・神経・内分泌・心理的要因が複雑に関与する。その中でも血管機能障害が最も一般的な原因であり、動脈硬化や内皮機能障害との関連が指摘されている。陰茎は高度に血管化された臓器であり、血流の調節に異常が生じると勃起機能が損なわれる。特に「動脈サイズ仮説」によれば、陰茎動脈は冠動脈よりも細いため、動脈硬化の影響をより早期に受けることから、EDは全身の血管疾患の初期兆候となる可能性がある。

EDと動脈硬化性心血管疾患(Atherosclerotic Cardiovascular Disease, ASCVD)は、多くの共通するリスク因子を持つ。加齢、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満、高コレステロール血症などがその代表例である。EDの病態には、ASCVDの主要な特徴である内皮機能障害が深く関与しており、これにより一酸化窒素(NO)を介した血管拡張が阻害され、正常な勃起が困難になる。勃起は性的刺激により開始され、神経終末や内皮細胞からNOが放出されることで引き起こされる。NOは環状グアノシン一リン酸(cGMP)の産生を促し、平滑筋を弛緩させ、陰茎海綿体への血流を増加させる。しかし、このNO-cGMP経路に異常が生じると、EDの発症につながり、全身の血管機能障害を示唆する重要な兆候となる。

EDを有する男性は、心筋梗塞、脳卒中、心不全といった心血管イベントのリスクが著しく高く、EDを発症してから3~5年以内に症状が現れることが多い。研究では、EDが末梢動脈疾患(Peripheral Arterial Disease, PAD)や冠動脈疾患(Coronary Artery Disease, CAD)の独立した予測因子であることが示されており、特に他の明らかな心血管症状がない中年男性においては、EDの存在が隠れた心血管疾患の評価を促す重要な指標となる。

血管因子以外にも、EDの神経因性要因には、中枢神経系または末梢神経系の障害が関与しており、パーキンソン病、多発性硬化症、てんかん、脳卒中、脊髄損傷などがその原因となることがある。また、テストステロン欠乏はEDの重要な内分泌的要因であり、テストステロンは正常な勃起機能の維持に不可欠である。さらに、ストレス、不安、抑うつなどの心理的要因もEDを悪化させる要因となり、単独でもEDを引き起こす可能性がある。

また、代謝性疾患、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、下部尿路症状、運動不足などの併存疾患もEDのリスクを高めることが示されている。特に血管炎症と関連する血小板活性化の指標である平均血小板容積(Mean Platelet Volume, MPV)がED患者で上昇していることが報告されており、血栓形成傾向の増加が示唆されている。

EDの有病率の上昇は、早期発見と適切な管理の必要性を強調している。特に、血管機能の改善を目的とした生活習慣の修正が重要であり、適度な運動、バランスの取れた食事、禁煙、高血圧・糖尿病・脂質異常症の適切な管理がEDおよび心血管の健康に有益であることが示されている。EDと全身の血管疾患の間には強い関連があるため、EDへの対処は生活の質を向上させるだけでなく、重篤な心血管イベントを予防する重要な一歩となり得る。

証拠 research papers

【論】ビタミンD欠乏は勃起不全(ED)の重症度と関連する可能性

本メタ分析では、計431件の研究を精査し、そのうち8件の観察研究(総計4,055名の被験者)を対象として分析を行った。結果として、勃起不全(ED)患者と非ED患者の間でビタミンD(25(OH)D)レベルに有意な差は認められなかった。しかし、ビタミンD欠乏を有する患者に限定すると、ED患者の勃起機能は有意に低く、国際勃起機能指数(IIEF)スコアが低い傾向を示した。この関連性は、正常なテストステロンレベルを持つ男性(ユージョナル患者)においても一貫して認められた。さらに、ユージョナル患者の中でも、EDが重症であるほどビタミンDレベルが低いことが確認された。

これらの結果から、ビタミンD欠乏はEDの重症度、特に血管機能障害に起因する動脈性ED(arteriogenic ED)と関連する可能性が示唆される。ただし、対象となった研究の数が少なく、また研究の質にばらつきがあるため、慎重な解釈が求められる。今後、特にユージョナルED患者を対象としたビタミンD補充療法のランダム化比較試験が必要であり、その治療的意義を明確にすることが期待される。

【論】ビタミンD欠乏と動脈性勃起不全(A-ED)の関連性

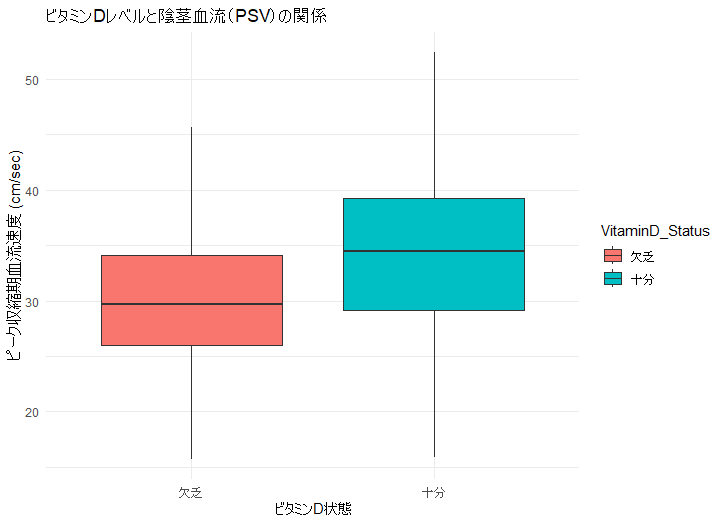

本研究は、ビタミンDレベルと勃起不全(ED)との関連性を調査するため、143名の男性を対象に実施された。EDは以下の3つのタイプに分類された:動脈性(A-ED)、境界型(BL-ED)、および非動脈性(NA-ED)。診断および重症度の評価には「国際勃起機能指標(IIEF-5)」を用い、陰茎ドップラー超音波検査による血流測定を実施した。

結果として、対象者の平均ビタミンD濃度は21.3 ng/mLであった。全体の45.9%がビタミンD欠乏(20 ng/mL未満)に該当し、最適なレベル(20 ng/mL以上)を満たしていたのは20.2%にとどまった。また、EDが重度であるほどビタミンD濃度が低く(P = 0.02)、ビタミンDと副甲状腺ホルモン(PTH)の間には負の相関が認められた。特に、ビタミンD欠乏者ではこの相関が顕著であった。

さらに、ビタミンD欠乏はA-EDにおいてNA-EDよりも有意に多く認められた(P = 0.01)。ドップラー検査の結果、ビタミンD欠乏者は陰茎血流が低下しており、ピーク収縮期血流速度(PSV)の中央値は26 cm/秒であったのに対し、十分なビタミンDを持つ群では38 cm/秒と有意に高かった(P < 0.001)。

本研究の結果から、ビタミンDの低下は特に動脈性EDに関連し、血管機能障害を介してEDの発症リスクを高める可能性が示唆された。そのため、ED患者、特に動脈性EDが疑われる患者に対しては、ビタミンDレベルの測定と欠乏時の補充を考慮することが有益であると考えられる。

【論】ビタミンD補給は高齢男性の勃起不全を改善しない:大規模試験の結果

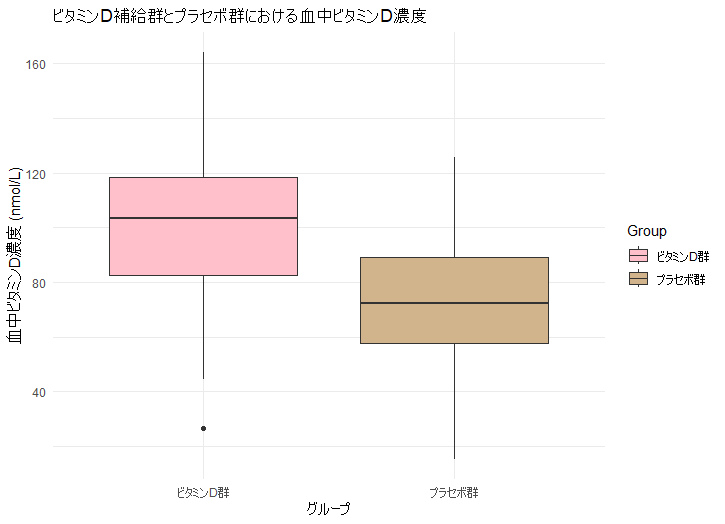

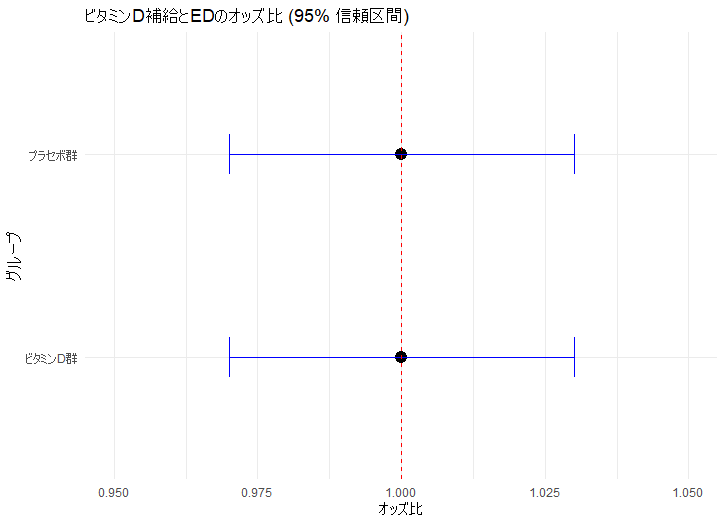

オーストラリアで実施された大規模試験「D-Health Trial」は、ビタミンD補給が高齢男性の勃起不全(ED)の発症率を低下させるかどうかを検討しました。本試験には60~84歳の11,530名が参加し、被験者はランダムに60,000 IUのビタミンDまたはプラセボ(偽薬)を月1回、最長5年間摂取する群に割り付けられました。3年後には8,920名がEDに関するアンケートに回答しました。

結果として、ビタミンD群では血中ビタミンD濃度が有意に上昇したものの(106 nmol/L vs. 76 nmol/L, p < 0.0001)、EDの有病率には差が認められませんでした(ビタミンD群 58.8%、プラセボ群 59.0%)。統計解析の結果、ビタミンD補給の有無によるED発症率に有意な差はなく(有病率比 = 1.00, 95% CI 0.97–1.03)、サブグループ分析でも同様の傾向が示されました。

この結果は、ビタミンD補給が高齢男性のED予防や改善に寄与しないことを示唆しています。ビタミンDが血管機能を向上させることでEDリスクを低減する可能性が考えられていましたが、本試験の結果はこの仮説を支持しませんでした。特に、ビタミンD欠乏がない男性においては、ビタミンD補給によるED改善効果は期待できないと考えられます。一方で、若年期にビタミンD欠乏を適切に補正することで、将来的なEDリスクを低減できる可能性については依然として不明であり、この点を検証するためには長期的な追跡研究が必要です。

【論】ビタミンD欠乏と勃起不全の関連に関する限定的な証拠

7件の研究(総参加者数4,132名)を対象に、ビタミンD欠乏と勃起不全(ED)の関連性を検討するレビューが実施された。分析の結果、EDのない男性はEDのある男性よりもビタミンD濃度がわずかに高く、平均差は3.027 ng/mlであった。しかし、1,000名以上の参加者を含む大規模な研究を除外すると、この差は0.267 ng/mlに縮小し、統計的に有意ではなくなった。

また、ビタミンD欠乏のない男性は、国際勃起機能指数(IIEF-5)のスコアが有意に高く、勃起機能が良好である傾向が示された。ただし、この関連性の強さはビタミンDの測定方法によって異なり、ラジオイムノアッセイ法では免疫アッセイ法よりも強い関連が認められた。

しかしながら、本メタアナリシスの結果は、ビタミンD濃度とEDリスクの間に強い関連性を示すものではなかった。研究デザイン、サンプルサイズ、測定手法の違いによる結果のばらつきが見られたほか、EDの重症度、ビタミンD補充の影響、糖尿病や慢性腎疾患といったEDに関連する併存疾患の影響について十分な検討がなされていなかった。

結論として、ビタミンD欠乏とEDの関連を示唆する証拠はあるものの、その証拠は限定的である。EDの治療法としてのビタミンD補充の有効性や、潜在的な生物学的メカニズムを明らかにするためには、高品質なランダム化比較試験(RCT)を含むさらなる研究が必要である。

【論】ビタミンD欠乏と勃起不全のリスク上昇との関連性

本研究は、ビタミンD(25-ヒドロキシビタミンD, 25(OH)D)の欠乏が、動脈硬化性心血管疾患(ASCVD)のリスク因子とは独立して、勃起不全(ED)と関連するかを検討した。対象となったのは、臨床的なASCVDを有さない20歳以上の米国人男性3,390名であり、データは2001~2004年の米国国民健康栄養調査(NHANES)から収集された。

主要な結果

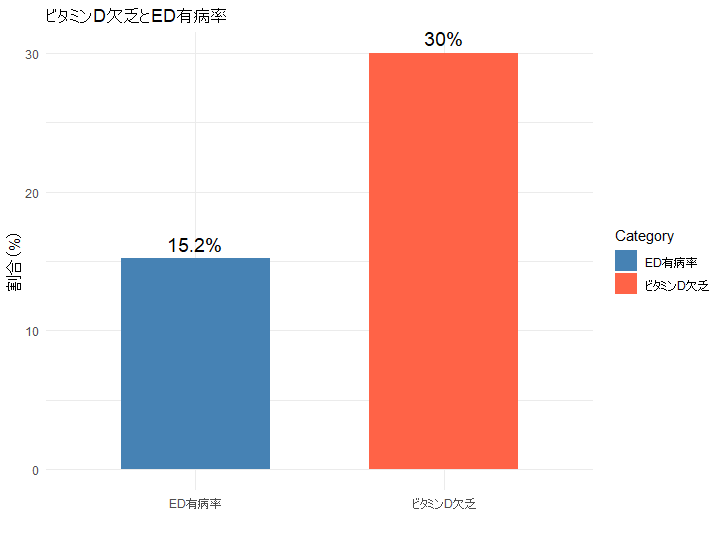

- ビタミンD欠乏の割合は30%(血清25(OH)D濃度が20 ng/mL未満)であった。

- EDの有病率は15.2%であり、調査により自己申告された。

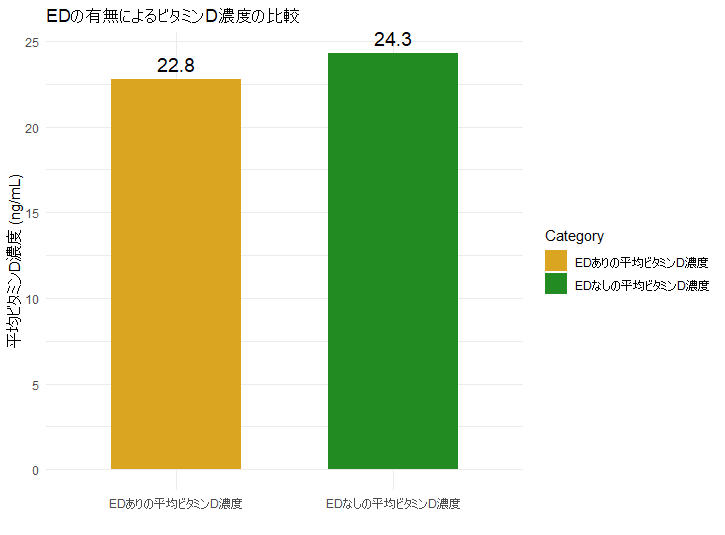

- EDを有する男性の平均ビタミンD濃度は22.8 ng/mLで、EDを有さない男性の24.3 ng/mLと比較して有意に低かった(p = 0.0005)。

- 生活習慣、併存疾患、薬剤使用の影響を調整した後も、ビタミンD欠乏のある男性は、血清25(OH)D濃度が30 ng/mL以上の男性と比べてEDの有病率が30%高いことが示された(PR 1.30, 95% CI 1.08–1.57)。

- EDの重症度が高い(「全く勃起を維持できない」と回答)場合、この関連性はさらに強く認められた。

本研究の結果は、ビタミンD欠乏がEDのリスク上昇と関連することを示しており、この関連は他の健康因子を考慮しても依然として有意であった。今後、ビタミンD補充が勃起機能の改善に寄与するかどうかを検討するための研究が必要である。

【論】ビタミンD欠乏が勃起不全(ED)に関与する可能性

研究によると、ビタミンDの欠乏は血管の健康維持に重要な役割を果たすことから、勃起不全(ED)のリスクを高める可能性があると考えられています。適切なビタミンDレベルを維持することは、日光浴やサプリメントの摂取を通じてEDの発症を遅らせ、場合によっては改善につながる可能性があります。

しかし、これらの知見を確証し、治療への応用を検討するためには、さらなる観察研究や介入研究が必要とされています。仮にこれが実証されれば、ビタミンDの適正な管理は、現在ED治療に用いられているホスホジエステラーゼ5(PDE5)阻害薬の補完的なアプローチとなる可能性があります。PDE5阻害薬は有効な治療法ではあるものの、副作用のリスクがあるほか、EDが示唆する心血管系リスクへの対応が不十分な場合もあるため、新たな治療選択肢の確立が求められています。

【論】ビタミンD欠乏と勃起不全リスクの関連性

本レビューは、ビタミンD(VD)の生体内における役割に着目し、勃起不全(ED)との関連性について考察するものである。近年の研究により、VDが不足するとEDのリスクが高まる一方で、十分なVDレベルを維持することでリスクを低減できる可能性が示唆されている。

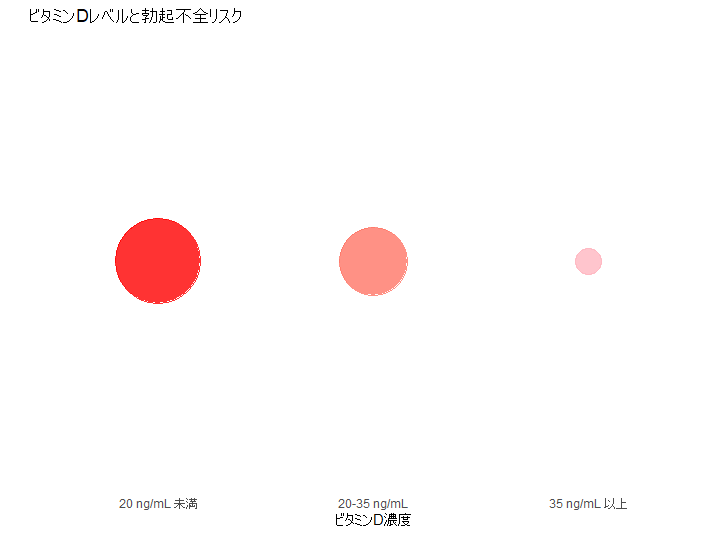

心血管疾患の既往がない3,390名の男性を対象とした研究では、血中VD濃度が20 ng/mL未満の男性はEDの発症率が高く、35 ng/mL以上の男性ではそのリスクが低いことが明らかになった。この関連性は、性ホルモンレベルを調整した解析においてさらに強く認められた。

VD補充療法と心血管健康に関する研究は限定的ではあるが、1万人以上を対象とした大規模な研究において、VD補充がVD欠乏患者の生存率を向上させることが示された。また、小規模なランダム化比較試験では、VDの毎日摂取が心血管リスク因子の軽減に寄与する可能性が示唆されている。特に、動脈性EDの患者ではVD欠乏が一般的である。糖尿病患者および非糖尿病患者の両者において、血管内皮機能障害がEDの主要な要因となっている。さらに、2型糖尿病とVD欠乏を有する患者に対し、高容量のVDを単回投与したところ、血管内皮機能が改善したことが報告されている。

今後さらなる研究が必要ではあるものの、VDの適切なレベルを維持することが、特に血管健康に課題を抱える男性において、EDリスクの低減につながる可能性がある。

【論】ビタミンD欠乏と血小板活性の増加が勃起不全の重症度と関連

本研究は、ビタミンDレベル、平均血小板容積(MPV)、および勃起不全(ED)の重症度との関係を検討したものである。MPVは血小板活性の指標であり、心血管リスク因子との関連が指摘されている。従来の研究では、MPVとビタミンDレベルの間に負の相関があることが示唆されていたが、EDとの関連を詳細に調査した研究は限られていた。

本研究では、EDを有する90名の男性を対象とし、EDの重症度に基づいて2つのグループに分類した。軽度のED群(41名)と中等度から重度のED群(49名)である。対象者の平均年齢は41.07歳、平均BMIは27.59であった。勃起機能は「国際勃起機能指数(IIEF-EF)」を用いて評価し、また、血液検査によりビタミンD(25(OH)D)およびMPVレベルを測定した。

その結果、中等度から重度のED群では、軽度ED群と比較してビタミンDレベルが有意に低い(13.98 ng/mL vs. 18.85 ng/mL)ことが明らかとなった。また、MPVレベルは中等度から重度のED群で有意に高い(10.78 fL vs. 10.05 fL)ことが確認された。さらに、IIEF-EFスコアとビタミンDレベルの間には正の相関が認められた一方、IIEF-EFスコアとMPVレベル、およびビタミンDレベルとMPVレベルの間には負の相関が見られた。

これらの結果から、ビタミンD欠乏と血小板活性の上昇がEDの進行に関与している可能性が示唆される。ビタミンDが不足すると血管内皮機能が低下し、炎症が促進されることが知られており、これらが勃起機能に悪影響を及ぼすと考えられる。また、MPVの上昇は血小板活性の増加を示し、EDの病態進行に影響を与える可能性がある。

本研究の結果は、これまでのビタミンDと心血管疾患に関する知見と一致しているが、いくつかの制約が存在する。例えば、後ろ向き研究である点、対象者のサンプル数が比較的少ない点、ドップラー超音波検査のデータが含まれていない点が挙げられる。

以上の結果から、EDの管理においてビタミンD欠乏を改善することが一つの治療戦略となり得る可能性が示唆される。

でも「ビタミンDでEDが治せる!」と確実に言える日はまだ…

ビタミンDの血中濃度と勃起不全(ED)との関連性は研究によって示唆されているものの、ビタミンD補充がEDの有効な治療法となるかについては未だ明確ではない。EDとビタミンD欠乏のいずれも加齢とともに有病率が上昇するため、データの解釈においてバイアスが生じる可能性がある。また、ビタミンD濃度の季節変動や併存疾患の存在、とりわけ糖尿病の影響が関係性をさらに複雑にしている。糖尿病はEDおよびビタミンD欠乏のいずれとも強く関連する重要な交絡因子であり、ビタミンDはインスリン感受性の調節、炎症の抑制、血管合併症の予防といった機能を通じて、糖尿病患者におけるEDの予防に関与する可能性がある。

慢性腎疾患(CKD)患者や腎移植後の患者を対象とした研究では、一貫した結果が得られていない。これらの集団においてEDの有病率は高いものの、ビタミンD欠乏がEDに与える影響は限定的であると考えられている。これはEDが多因子性の疾患であるためであり、特定の要因に帰因することが難しいためである。さらに、一部の研究ではEDの既知の原因である男性ホルモン低下症を除外し、ビタミンDの影響を特定しようと試みている。これにより、テストステロン濃度に依存しないビタミンDの役割が示唆されるものの、すべての研究がテストステロン濃度を考慮しているわけではなく、EDがビタミンD欠乏によるものなのか、それともホルモン異常によるものなのかを明確に判断することは困難である。

メタアナリシスにおいては、ビタミンDとEDとの関連が指摘されているものの、異なる研究群間での結果のばらつきや交絡因子の影響を考慮すると、慎重に解釈する必要がある。ビタミンD補充が勃起機能を直接改善するかどうかを明確にするためには、大規模かつ厳密に管理された研究が求められる。

前臨床および臨床研究のデータから、ビタミンDが勃起機能の維持に重要な役割を果たしている可能性が示唆されているものの、その効果を確証するには無作為化比較試験(RCT)によるさらなる検証が不可欠である。現在のところ、ビタミンD補充をEDの確立された治療法として推奨できるほどのエビデンスは存在しないが、引き続き研究が進められており、その潜在的な有用性が探求されている。科学的理解が深まることで、今後の研究によってより明確な知見が得られ、ED治療の新たな選択肢が開かれることが期待される。

引用文献

- Crafa, A., Cannarella, R., Condorelli, R. A., La Vignera, S., & Calogero, A. E. (2020). Is there an association between vitamin d deficiency and erectile dysfunction? A systematic review and meta-analysis. Nutrients, 12(5), 1411. https://doi.org/10.3390/nu12051411

- Barassi, A., Pezzilli, R., Colpi, G. M., Corsi Romanelli, M. M., & Melzi d’Eril, G. V. (2014). Vitamin d and erectile dysfunction. The Journal of Sexual Medicine, 11(11), 2792–2800. https://doi.org/10.1111/jsm.12661

- Wei, Y., Chen, P., Chen, Q., & Zhu, H. (2019). Serum vitamin D levels and erectile dysfunction: A systematic review and meta-analysis. Andrologia, 51(3), e13211. https://doi.org/10.1111/and.13211

- Farag, Y. M. K., Guallar, E., Zhao, D., Kalyani, R. R., Blaha, M. J., Feldman, D. I., Martin, S. S., Lutsey, P. L., Billups, K. L., & Michos, E. D. (2016). Vitamin D deficiency is independently associated with greater prevalence of erectile dysfunction: The National Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes) 2001–2004. Atherosclerosis, 252, 61–67. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.921

- Sorenson, M. B., & Grant, W. B. (2012). Does vitamin D deficiency contribute to erectile dysfunction? Dermato-Endocrinology, 4(2), 128–136. https://doi.org/10.4161/derm.20361

- Talib, R. A., Khalafalla, K., & Cangüven, Ö. (2017). The role of vitamin D supplementation on erectile function. Turkish journal of urology, 43(2), 105–111. https://doi.org/10.5152/tud.2017.76032

- Culha, M. G., Atalay, H. A., Canat, H. L., Alkan, I., Ozbir, S., Can, O., & Otunctemur, A. (2020). The relationship between erectile dysfunction severity, mean platelet volume and vitamin D levels. The Aging Male, 23(3), 173–178. https://doi.org/10.1080/13685538.2018.1459544

- Canguven, O., & Al Malki, A. H. (2021). Vitamin D and Male Erectile Function: An Updated Review. The world journal of men’s health, 39(1), 31–37. https://doi.org/10.5534/wjmh.190151

- Duarte Romero, B., Waterhouse, M., Baxter, C., McLeod, D. S. A., English, D. R., Armstrong, B. K., Chung, E., Ebeling, P. R., Hartel, G., Van Der Pols, J. C., Roberts, M., Venn, A. J., Webb, P. M., Whiteman, D. C., & Neale, R. E. (2024). The effect of three years of vitamin D supplementation on erectile dysfunction: Results from the randomized placebo-controlled D-Health Trial. Clinical Nutrition ESPEN, 60, 109–115. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2024.01.011

- Varadi, M., Bertoni, D., Magana, P., Paramval, U., Pidruchna, I., Radhakrishnan, M., Tsenkov, M., Nair, S., Mirdita, M., Yeo, J., Kovalevskiy, O., Tunyasuvunakool, K., Laydon, A., Žídek, A., Tomlinson, H., Hariharan, D., Abrahamson, J., Green, T., Jumper, J., … Velankar, S. (2024). AlphaFold Protein Structure Database in 2024: Providing structure coverage for over 214 million protein sequences. Nucleic Acids Research, 52(D1), D368–D375. https://doi.org/10.1093/nar/gkad1011

- Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A. et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature 596, 583–589 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2

- Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Meng, E. C., Couch, G. S., Croll, T. I., Morris, J. H., & Ferrin, T. E. (2021). UCSF ChimeraX: Structure visualization for researchers, educators, and developers. Protein science : a publication of the Protein Society, 30(1), 70–82. https://doi.org/10.1002/pro.3943

- CSID:4444353, https://www.chemspider.com/Chemical-Structure.4444353.html, (accessed 18:01, Feb 20, 2025)